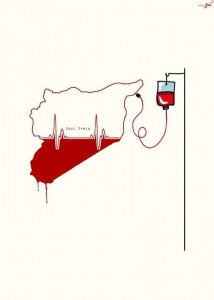

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Entscheidungen des Nobelpreiskommittees für Erstaunen sorgen. Die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) gehört sicherlich dazu. Nicht nur, weil es prominente und aussichtsreiche Mitbewerberinnen gab, sondern auch, weil diese Organisation erst in Folge des Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien ins Rampenlicht geriet. Die OVCW hat keine Rolle bei den Verhandlungen mit dem Regime gespielt, und das Kommittee betont, dass sie die OVCW generell, nicht speziell für ihre Rolle in Syrien auszeichnet, aber es fällt schwer, beides getrennt voneineander zu betrachten.

So schreibt der syrische Journalist Massoud Akko: „Ich denke, der Preis sollte halbe-halbe mit den Opfern in Ghouta geteilt werden, denn ohne sie hätte die OVCW ihn nie gewonnen.“ Er betont, dass er persönlich nichts dagegen habe, dass die OVCW ausgezeichnet worden sei, aber dass er das Nobelpreiskommitte gerne fragen würde, warum sie sich über Chemiewaffen in der Welt, nicht aber ihre Opfer sorgen würden. Noch zynischer sieht es die Aktivistin Lama Janoudia: „Es wäre gerecht gewesen, den Preis zwischen der OVCW und dem Sohn von Anisa (Bashar Assads Mutter) zu teilen.“ Der Aktivist Ghafan Shiply spottet: „Wir können froh sein, dass nicht Putin den Preis gewonnen hat.“

Zwar wird erhofft, dass sie bezüglich der syrischen Chemiewaffen Großes leisten wird, aber es ist kein Geheimnis, dass die Zeichen hierfür nicht gut stehen. Insofern ist verständlich, warum Aktivisten verbittert auf die Preisverleihung reagieren.

Der libanesische Politikwissenschaftler Ziad Majed schreibt hierzu: „Nicht nur, dass es ein politischer und ethischer Skandal ist, dass der Nobelpreis an eine Organsiation geht, die nur aktiv zu werden schien, als ein Krimineller namens Assad innerhalb weniger Stunden 1400 Zivilisten mit chemischen Waffen tötete und dann (theoretisch) zustimmte, sein Chemiewaffenarsenal zu zerstören, um jegliche Form der „Gerechtigkeit“ zu vermeiden, sehen wir uns dieses Jahr mit einem Preis konfrontiert, der einer Organisation für eine Mission verliehen würde, die sie erst noch in Angriff nehmen muss, und deren Erfolg sie nicht garantieren kann. Eine Schande.“

Es ist zweierlei, was die Gemüter in der Region erhitzt: Einerseits die Frage der Gerechtigkeit. Die Diskussion über den Chemiewaffeneinsatz in Syrien ist weitgehend so geführt worden, als ginge es nur um die Waffen selbst – nicht um die Opfer oder und nicht darum, wer sie einsetzt. Eine juristische Aufarbeitung steht nicht auf der Tagesordnung, und natürlich stellt sich bei der Übereinkunft zu deren Vernichtung die Frage: Seit wann ist es ausreichend, dass ein Mörder seine Waffe aufgibt, damit er nicht vor Gericht gestellt wird?

Zu keinem Zeitpunkt hat Assad den Opfern in Ghouta sein Beileid ausgesprochen und bekam schnell wieder Oberwasser, als klar war, dass es keine militärische Intervention gegen ihn geben würde. Sein PR-Team zusammen mit Russland versuchte, die Schuld den Rebellen zuzuweisen. Erst unlängst behauptete Assad in einem Interview, Sarin sei ein „Küchengas“, dass die Aufständischen selbst hätten produzieren können, was der Experte Dan Kaszenta angesichts der eingesetzten Mengen und basierend auf eigenen Versuchen ad absurdum führt.

Der Einsatz von Chemiewaffen sicherlich einen Zivilisationsbruch dar – doch das ist bei dem Einsatz von Brandbomben oder Streumunition, der in Syrien an der Tagesordnung nicht anders, ganz zu schweigen von den gezielten und massiven Angriffen mit anderen konventionellen Waffen, denen Zivilisten während des gesamten Konfliktes ausgesezt sind.

Während ausgehandelt wurde, den Chemiewaffeninspektoren Zugang zu gewähren, gibt es kein vergleichbares Insistieren, wenn es um den Zugang humanitärer Organisationen geht. Dabei mehren sich Berichte, wie die immer karger werdende medizinische Versorgung und Nahrungsmittelblockaden zum Tode vieler Zivilisten führen. „Vergesst die Chemiewaffen, Assad benutzt das Aushungern als Waffe gegen Zivilisten,“ schrieb Journalistin Aryn Baker jüngst im TIME Magazine. Mitte September hatten Ärzte Alarm geschlagen, dass das Gesundheitssystem in Syrien vor dem Zusammenbruch steht, und seit Beginn des Konfliktes sind Krankenhäuser und Ärzte gezielt angegriffen und in ihrer Arbeit behindert worden.

In Syrien und der Region verfestigt sich der Eindruck, dass internationale Mächte über ihre Köpfe hinweg verhandeln und entscheiden und dabei einen Großteil der Bedenken und Bedürfnisse der regionalen Staaten ausblenden. SyrerInnen sind nicht gefragt worden, was sie von den Verhandlungen um die Chemiewaffen halten, doch das verschwand im Nebel der Selbstbeweihräucherung über den „Durchbruch“. Nichts würde man sich im Libanon dringender wünschen, als ernsthafte Versuche, eine politische Lösung in Syrien herbeizuführen, aber um einen Termin für „Genf II“ und tatsächliche Vorbereitungen ist es still geworden.

Auch gibt es wenige erkennbare Versuche, die Nachbarstaaten bei der Lösung der immer drängenderen Probleme, die durch den Konflikt entstehen, zu unterstützen. Mit Bedauern erkennt man an, dass zum Beispiel der Libanon unter enormem politischen und humanitären Druck steht, aber politische Initativen lassen auf sich warten. Der Libanon ist das einzige Nachbarland, das seine Grenze weiterhin offen hält und in dem kein Pass sondern nur ein Personalausweis zur Einreise erforderlich ist. Bereits jetzt hat es von allen Nachbarstaaten die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Die ESCWA schätzt, dass die Zahl der syrischen Flüchtlinge im Libanon nächstes Jahr 2,3 Millionen erreichen wird. Die meisten europäischen Staaten haben keine Zusagen gemacht, Flüchtlinge aufzunehmen. Hier ist Deutschland mit 5000 Flüchtlingen Vorreiter. 5000 ist in etwa die Zahl der Flüchtlinge, die innerhalb von ein, zwei Tagen die Grenze in den Libanon überqueren.

_____

Mitarbeit: Haid Haid